半導体に不純物を混ぜることによって、伝導性を高めることができます。

この記事では、n型半導体・p型半導体の作り方と動作原理を解説します。

この記事を読むことで、コンピュータを構成する素材の性質や、それがなぜ電気を流すことができるのかを理解することができます。

関連記事

この記事はシリーズ「半導体からコンピュータを作る」の第1章です。

記事の内容を理解した後、シリーズの他の記事を読み進めることで、半導体やコンピュータに関する知識を深めることができます。

半導体

半導体とは、導体(電気を流す)と絶縁体(電気を流さない)の中間的な抵抗率を持つ物質です。

そのため、熱や光、磁場、電圧、電流、放射線などの影響を受けてその導電性が変化するという性質を持ちます。

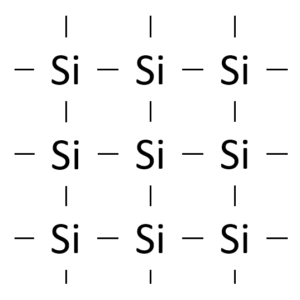

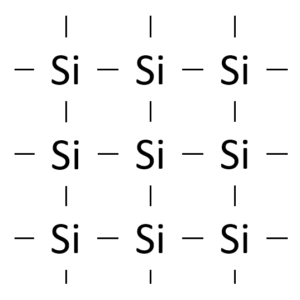

代表的な半導体としてケイ素(Si)があります。

上図に示した通り、通常、4価の原子であるケイ素は周囲の4原子と結合し、強固な共有結合結晶を構成しています。

言い換えると、ケイ素原子どうしは互いに電気的な力(電子の共有)によって結合しており、その結合のためにすべての電子は固定されています。

よって、ケイ素結晶の内部には電気を運ぶための要素(キャリア)がありません。

そのため、これを電気回路上で半導体素子として用いるためには、不純物を混ぜ、導電性を高める必要があります。

この時に混ぜる不純物の特性によって、n型半導体とp型半導体という2種類の不純物半導体を作ることができます。

n型半導体

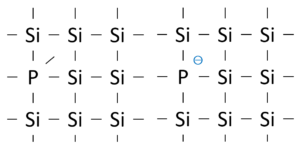

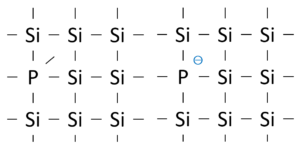

上図はケイ素の結晶にリン(P)を混ぜたものです。

リンは5価の元素であるため、ケイ素をリンで置き換えると、結合のための手(電子)が1本あまります(上図左)。

こうして生まれた自由な電子がキャリアとなって電流を伝えます(上図右)。

このように、負(Negative)の電荷を持つキャリア(電子)が電流を伝える不純物半導体を、n型半導体といいます。

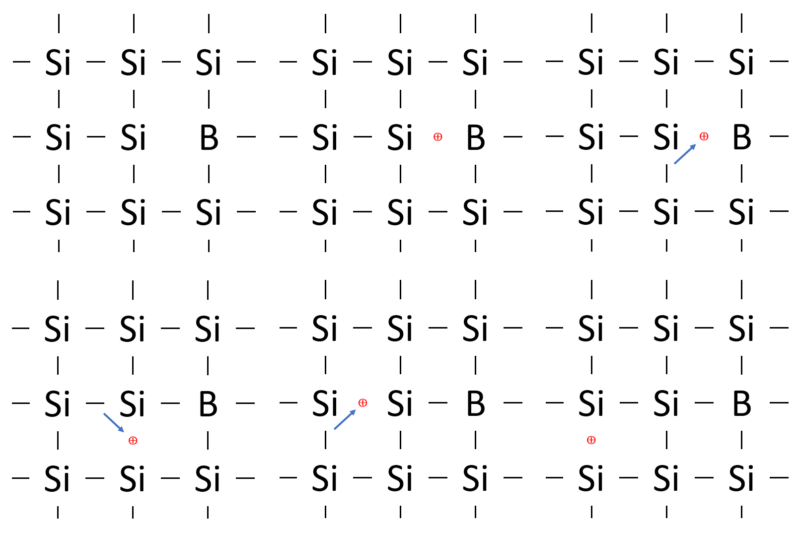

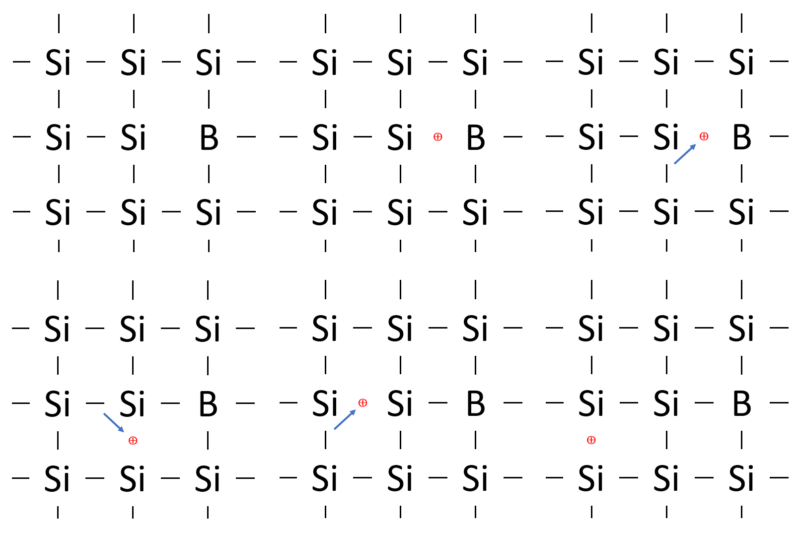

p型半導体

(図は、左上→右上→左下→右下の順にみてください)

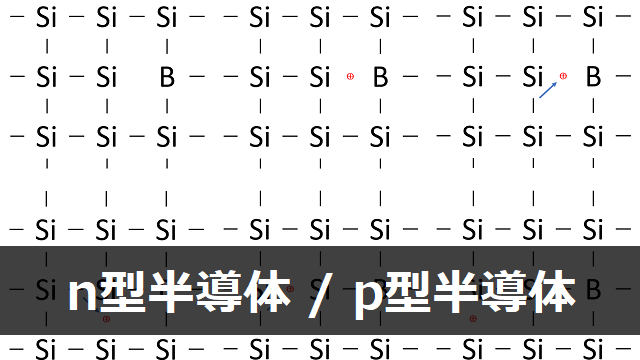

今度はケイ素の結晶にホウ素(B)を混ぜてみます。

すると、価電子を3個しか持たない3価のホウ素の場合は、ケイ素を置き換えると手(電子)が1本足りません(上図左上)。

ここで、電子(負の電荷)が1つ足りないということは、正の電荷が1つ余っていると考えることができます。

このように、電子の不在によって生じ、正に荷電した空席(穴)のことを正孔(ホール)といいます(上図中央上)。

このような空席(正孔)がある状態で電圧がかかると、より低電位の位置にある近隣の電子がこの空席に移動し(上図右上)、今度はその電子がもともといた場所に空席ができます。

この現象が繰り返されると、電流の向きに沿って正孔が移動しているように見ることができます(上図左下→中央下→右下)。

このように、正(Positive)の電荷を持つキャリア(正孔)が電流を伝える不純物半導体を、p型半導体といいます。

次回予告

今回取り扱ったn型半導体とp型半導体を組み合わせて作る素子、ダイオードの動作原理と性質について解説します。

Comments