概要

「ダイオードとは何か?」 その作り方と動作原理を解説する。

この記事を読むことで、なぜダイオードが電気を一方向にだけ流すことができるのか、を理解することができる。

関連記事

この記事はシリーズ「半導体からコンピュータを作る」の第2章である。

過去の章で前提となる知識を解説しているため、不明点があれば参照してほしい。

また、記事の内容を理解した後、シリーズの他の記事を読み進めることで、半導体やコンピュータに関する知識を深めることができる。

ダイオードの作り方

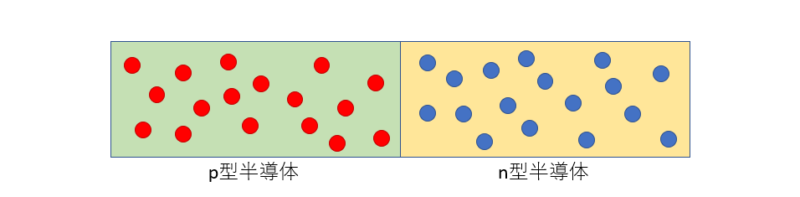

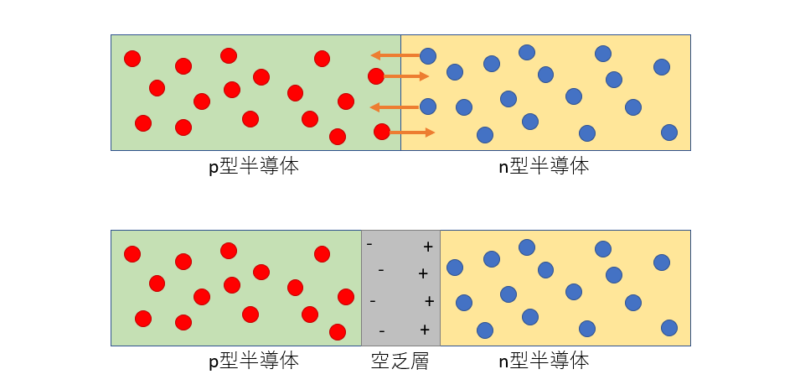

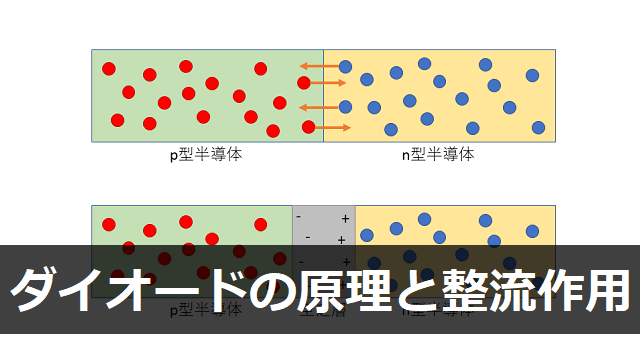

p型半導体とn型半導体を滑らかに接合することによって、pn接合ダイオードを作ることができる(上図)。

ダイオードの整流作用とは

整流作用とは、素子に対して電流が流れる方向を限定する効果である。

すなわち、素子の一方向からの電流は流すが、反対方向からの電流は遮断するように動作する。

整流作用の原理

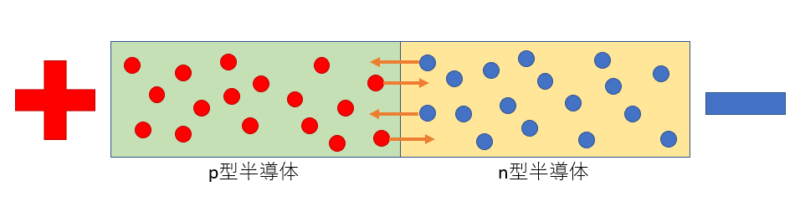

ダイオードのp側が高電位となるように電圧をかけると、それぞれの半導体のキャリア(正孔と電子)が接近するように動き、両者は結合する(上図:赤丸は正孔、青丸は電子)。

この時+極からは正孔、-極からは電子が絶えず補給され続け、ダイオードには電流が流れることになる。

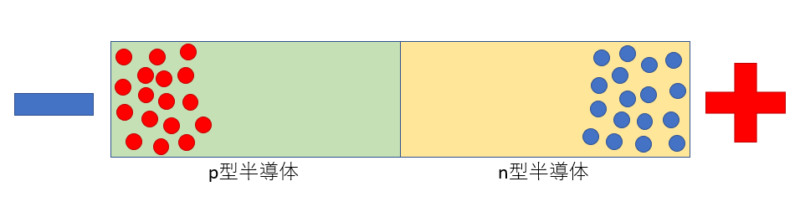

しかし、今度はn側が高電位となるように電圧をかけると、正孔と電子は離れるように動き、両者は結合しない。

そのためにダイオードに電流は流れない。

理想的なダイオードの動作

ダイオードは整流作用を持つため、理想的には、電気回路に流れる電流の方向を限定するためパーツとして用いられる。

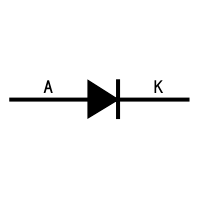

上図はダイオードの回路記号であるが、ダイオードはA(アノード)からK(カソード)方向には電流を通すものの、KからAに向かう電流はシャットアウトしてくれるのである。

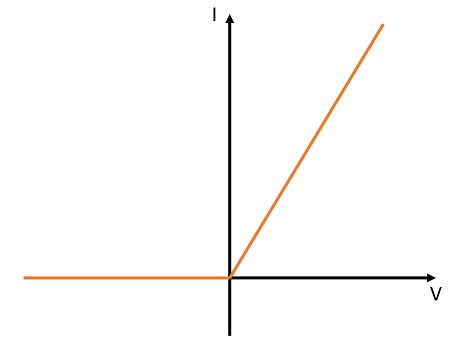

すなわち、ダイオードにかかる電圧と流れる電流は、理想的には下図のように変化する。

空乏層による影響

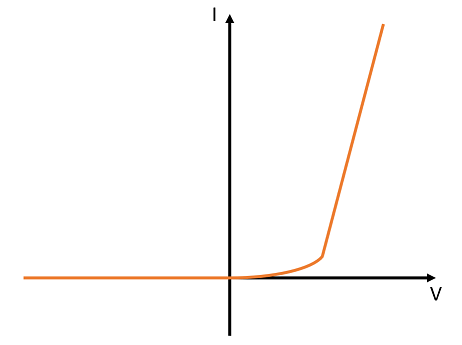

しかし、実際のダイオードで電圧と電流の関係を測定してみると下図のようになる。

この図に含まれる曲線部分は、空乏層と呼ばれる領域の存在によって説明できる。

実はpn接合ダイオードは、電圧がかかっていない場合でも、接合部付近では、正孔と電子の結合が生じて打ち消し合う(上図上)。

すると、この領域ではキャリアが不足した空乏層が形成される(上図下)。

この時、空乏層内ではp側が負、n側が正に帯電し、n→p方向(K→A方向)の電場が生じる。

そのため空乏層はp→n方向(A→K方向)に電流が流れる際の障壁として働き、ダイオードにかかる電圧が小さい場合には、電圧に対する電流の反応が小さくなる。

また、空乏層という概念を導入すれば、p→n方向に電流が流れるのは「正孔と電子が補給されて空乏層が縮小するため」、n→p方向に電流が流れないのは「それぞれの半導体に逆電荷のキャリア(p型半導体には電子、n型半導体には正孔)が補給されて打ち消し合い、キャリアがさらに不足して空乏層が広がるため」と説明することができる。

次回予告

ダイオードと同様、n型半導体・p型半導体を組み合わせることで作れるトランジスタの動作原理と性質について解説する。

Comments