概要

「トランジスタとは何か?」 その作り方と動作原理を解説する。

この記事を読むことで、なぜトランジスタがスイッチや増幅器として働くのか、NPN型・PNP型とは何か、を理解することができる。

関連記事

この記事はシリーズ「半導体からコンピュータを作る」の第3章である。

過去の章で前提となる知識を解説しているため、不明点があれば参照してほしい。

また、記事の内容を理解した後、シリーズの他の記事を読み進めることで、半導体やコンピュータに関する知識を深めることができる。

トランジスタの作り方

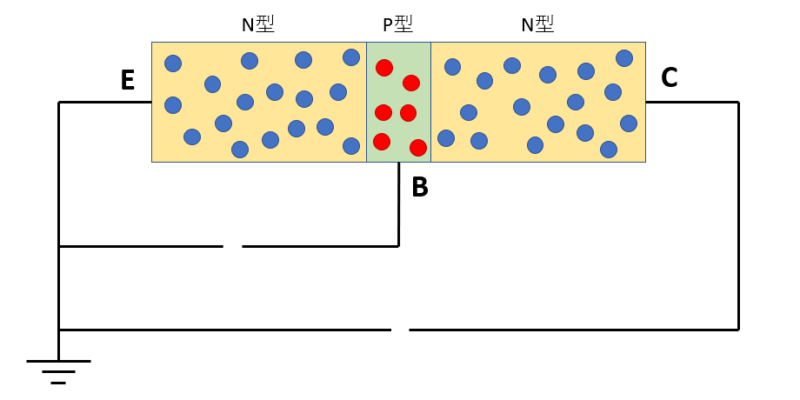

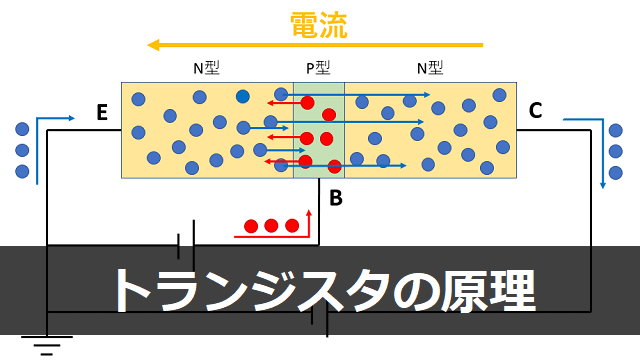

n型半導体2個とp型半導体1個(NPN接合:上図)、またはn型半導体1個とp型半導体2個(PNP接合)をつなげることによって、トランジスタを作ることができる。

本記事ではNPN接合を例にその原理を説明する。

トランジスタはエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)という3つの端子を持つ。

このうち、ベースは他と異なる型の半導体が用いられており、その厚さはかなり薄くしてある。

また、エミッタの不純物濃度はベースやコレクタと比べ高くしてある。

トランジスタのスイッチ・増幅機能

トランジスタは、電気回路におけるスイッチや電流増幅のためのパーツとして用いられる。

ここでは、その原理について解説する。

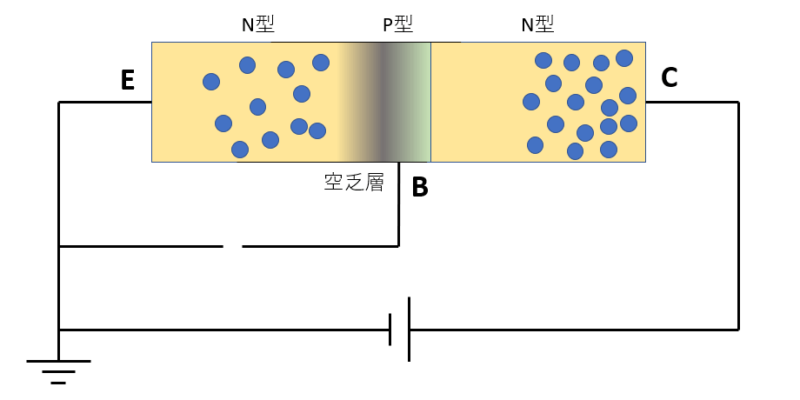

エミッタ、コレクタ、ベースの3つの端子のうち、エミッタ‐コレクタ間にのみ電圧(エミッタ側が負)をかけると、エミッタの電子はベースに流れ込み、ベース内の正孔と結合する(上図)。

その結果、薄いベース内のキャリアが不足して最終的には電流が流れなくなる(空乏層の形成)。

また、コレクタ内の電子は+極側に移動し、トランジスタ全体としても電流は流れない。

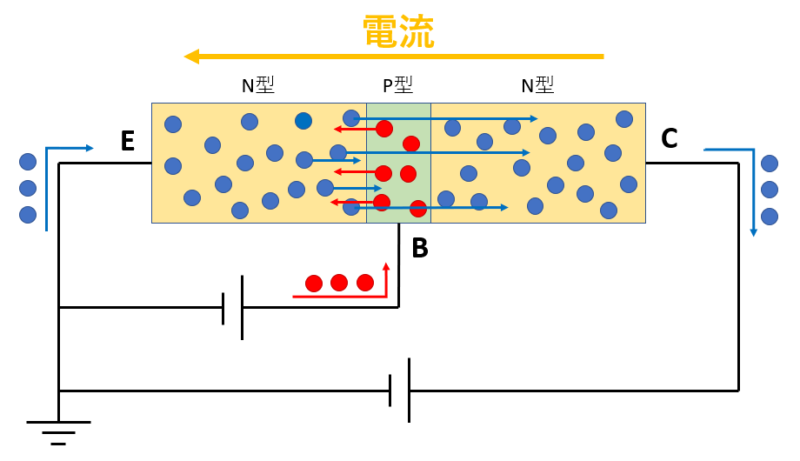

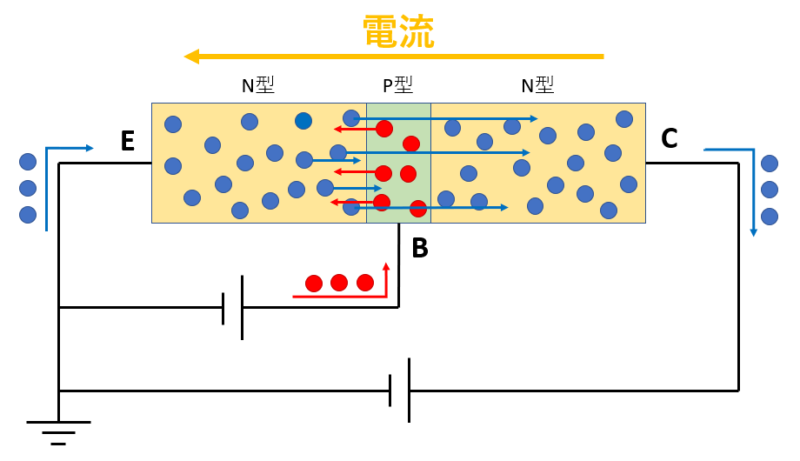

次に、エミッタ‐コレクタ間に加えエミッタ‐ベース間にも電圧をかけると、エミッタには電子、ベースには正孔がそれぞれ補充されるため、エミッタ‐ベース間には絶えず電流が流れ続ける。

また、ベース側へ移動したエミッタの電子は、薄いベースの層を通過してコレクタにまで達する。

これにより、エミッタ‐コレクタ間にも電子の流れが生じ、トランジスタ全体に電流が流れることになる(上図)。

エミッタ-コレクタ間の電流は、そのきっかけとなるエミッタ-ベース間の電流に比べて非常に大きい。

つまり、微小なエミッタ‐ベース間電流の変化で、大きなエミッタ‐コレクタ間の電流を制御することができるため、トランジスタは増幅器やスイッチとして用いることができる。

NPN接合とPNP接合の違い

回路記号

前節までに説明したような仕組みをもつトランジスタのことをバイポーラトランジスタと呼び、回路内では以下の記号で表される。

【トランジスタの回路記号[1]】

![]()

【引用元】

[1] By wiki - 日文版維基トランジスタ, CC BY-SA 2.0 tw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2451344

電流の方向

前節までに解説したNPN型トランジスタは、ベースに電流が(外から)流れ込むことで、コレクタ→エミッタ方向に電流が流れる。

対してPNP型トランジスタは、ベースから電流が(外へ)流れ出ることで、エミッタ→コレクタ方向に電流が流れる。

この違いが回路記号の矢印の方向にも表現されている。

型番による見分け方

製品版のトランジスタの型番は「2A」から始まる。

その後のA, B, C, Dの文字によって、トランジスタの種類が区別されている。

- 2SA:高周波用PNP型トランジスタ

- 2SB:低周波用PNP型トランジスタ

- 2SC:高周波用NPN型トランジスタ

- 2SD:低周波用NPN型トランジスタ

次回予告

今回扱ったトランジスタはバイポーラトランジスタという種類だが、次回は電圧によるスイッチング機能に特化したMOSFETの動作原理と性質について解説する。

Comments