ドラえもんの第1話やツチノコ、無人島の話などを紐解くと、時間干渉が成功するケースと失敗するケースがあることがわかります。

ここでは、筆者がTwitterに投稿した議論をたどりながら、ドラえもんの世界ではどのような時間理論に基づいたタイムトラベルが行われているのかを考察します。

この記事を読むことで、ドラえもん世界の時間軸では、なぜ「親殺し」が起こりうるのか、そして、なぜそれがパラドックスとなり得ないかを考えるキッカケになります。

ほとんどの場合、未来の出来事は確定している

ドラえもんの世界では、基本的に、未来や過去からの干渉があった場合、それを既知として現在が構成されている。つまり、「親殺しのパラドックス」が成立しないのは、ある時間に親が生きている=いかなる時間からも「親殺し」の干渉が行われなかった、ということである。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

ツチノコの話がその例で、「のび太が未来から現代にツチノコを連れて来る」という干渉が生じる前に、「未来の百科事典にジャイアンがツチノコの発見者として載っている」ことが確定している。すなわち、のび太がタイムマシンを用いた干渉をすることが既に決定しており、それを踏まえて現在が存在する。 pic.twitter.com/GhV2ohAgow

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

ドラえもん世界においては、過去や未来からの干渉を一切妨げていません。

そして「ツチノコみつけた!」などの話を読むと、そうした時間干渉もすべて加味したうえで、この世界が作られているような描き方をされています。

しかしそうすると、ドラえもんは第1話から矛盾を抱えてしまうのです。

未来は変えられないなら、なぜドラえもんは現代に来たのか?

そうすると、ドラえもんがのび太のところに来た理由が破綻する。なぜなら、この論理によれば、ドラえもんがのび太のところに来るのは確定しており、それを踏まえて現在→未来が確定するのだから、「ドラえもんが来ない」→「ジャイ子と結婚する」という未来は存在しえないのである。 pic.twitter.com/55QfG8hPFC

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

世界が過去や未来からの干渉を加味して存在している場合、「のび太がジャイ子と結婚する」という未来も「ドラえもんが来た結果」を反映していることになります。

つまり、未来を変えるような干渉が不可能であるのなら、ドラえもんが現代に来る意味はなく、むしろジャイ子との結婚を確定させに来ているようにも感じられます。

時間の「ループ」はいつから始まったのか?

そしてドラえもんの時間跳躍の基本理論では、不都合な現象が生じる。それは、「最初の〇〇」が存在しなくなることである。例えば、未来のツチノコはジャイアンが現代で捕まえた個体が繁殖したものであるが、その「最初の」個体も繁殖の結果生まれたものであり、スタートが確定できなくなる。 pic.twitter.com/Qoi74lLxOA

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

同様の現象はアイデアでも生じる。「あやうし!ライオン仮面」では、ドラえもんが未来の漫画雑誌を見ながら現代で漫画を描くが、そうするとその漫画のアイデアを最初に考えた人物が存在しなくなる。このように、確定した時間干渉が成立すると「閉じたループ」のような時間が生じる。 pic.twitter.com/kKFnCKm6Bp

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

ツチノコやライオン仮面のように、未来の出来事が現在の行動の動機となるケースでは、

- 「現在」から「未来」を観測

- 「未来」の出来事を実現するように「現在」で行動

- 「未来」が確定する

- 「過去」の自分たちが1.を実行

という時間のループを形成します。

このループには明確なスタートがないため、完全に閉じていることになります。

しかしそうすると、このループはどうやって生じたのでしょうか?

次章では、ループの成り立ちについて考察します。

ドラえもんには、「初回」の話と「何回目かのループ」の話が存在する

「閉じた」ループであれば本来は侵入できないはずであり、この点でドラえもんの時間跳躍の基礎理論は破綻する。しかし、藤子・F・不二雄はこの矛盾を解決するための話を用意している。すなわち、閉じたループへの侵入のきっかけとなる、「確定していない『最初の』干渉」の存在を示唆しているのだ。 pic.twitter.com/HqQ6jRWPuj

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

「無人島への家出」は「初回」を描いた話

そのエピソードの題名は「無人島へ家出」。のび太が無人島に漂流し、10年後にドラえもんによって発見され、タイムマシンで失踪直後の時間に戻ってくる話である。この時、ドラえもんが10年間も助けに来なかったのは「発信機が起動しておらず、居場所がわからなかったから」である。 pic.twitter.com/qppWEWimUy

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

「のび太が失踪直後にタイムマシンで戻ってくる」ことが確定しているのであれば、失踪直後の時間に戻ってきたのび太が存在しているはずであり、彼の漂流先は即座に判明する。よって、居場所がわからなかったのは、まだループが成立しておらず、ここで初めて干渉が生じたことが示唆されている。 pic.twitter.com/6DAfhicyvs

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

今後、時間のループを形成することになるであろう出来事の例として、無人島の話を取り上げました。

この話の続きを想像すると、確かにのび太はもう10年も待つ必要はなさそうです。

以上より、これまでに取り上げた話は次のように分類できます。

- 「初回」の干渉:「未来の国からはるばると」「無人島へ家出」

- 「何回目か」のループ:「ツチノコみつけた!」「あやうし!ライオン仮面」

「初回」の干渉は、ループを繰り返すうちに正当化・安定化される

このエピソードを「第1ループ」と定義すると、第2ループにおいては「のび太が無人島に家出」→「数分後に戻ってきたのび太から事情を聞いて救出」→「タイムマシンを用いて数分だけ時間遡行」などの進行が考えられ、第3,4,…ループと続くうちに、矛盾を減らしながら安定したループを形成するであろう。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

したがって、ドラえもん第1話「未来の国からはるばると」は、最初の時間干渉を描いたものと言え、この干渉により新たなループ(しずかちゃんとの結婚を含む)を形成し、試行回数が増えるごとに安定した状態に落ち着くと言えそうである。(しかし、ドラえもんが来た理由は何らかの形で変質しうる) pic.twitter.com/NkTt4XecIh

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

「未来の国からはるばると」で生じた「初回」の干渉が、その後どのようなループを形成するか考えてみましょう。たとえば

- ドラえもんの支援が受けられず、ジャイ子と結婚する

- 子孫(セワシ)がドラえもんを過去に送る

- ドラえもんの支援を受けて、しずかと結婚する

- 「ドラえもんが来たから野比家は繫栄した」と子孫に言い伝える

- 2.に合流する

という流れが考えられるでしょうか。

なお、ツイート上で「無人島へ家出」後のループ形成について説明する際、2回目以降の救出後に小時間のタイムトラベルを行っていますが、これは同一の時間帯に複数人、のび太が存在しないようにするための工夫です。

ここまで、過去・現在・未来という「時間」とそこで起こる「出来事」を大雑把に考えてきましたが、次章ではもう少し詳しく見ていきます。

ドラえもんは「状態時間」でタイムトラベルしている

ここで、「時間」の概念には、実は2種類存在することがわかる。1つは「2017年11月11日」などの、時計が示す時間。もう1つは「その2017年11月11日は何回目か」を示す時間のことであり、これは今までの議論で「第nループ」や「n回目の試行」と呼んできたものである。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

前者を「状態時間」と定義する。これは我々が感じることができる「時間」である。そして後者は我々には感知できない「時間」であり、神の視点でしか感知できないことから、ある意味”真の”時間、すなわち「絶対時間」と言えそうである。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

ここでは状態時間と絶対時間という概念を提唱しました。

それぞれをもう一度定義してみます。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 状態時間 | 時計やカレンダー、人々の様子など、周りの状況から感じられる「時間」 |

| 絶対時間 | 因果の繋がりを表した、感じることができない「時間」 |

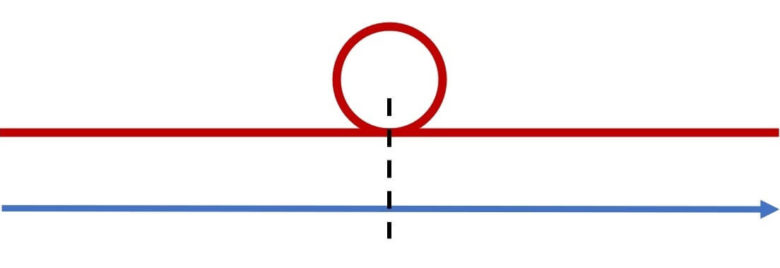

それぞれを図示すると、次のようになります。

矢印付きの青線が状態時間の軸です。

そして赤線が絶対時間の流れを表現し、途中で時間のループを形成しています。

このループにより、特定の状態時間(黒点線)を何度も通ることになるため、「初回」や「何回目か」という概念が生まれます。

Twitterでは絶対時間を「神の視点でしか感知できない」と表現しましたが、ここでは具体的に、のび太の体感時間やツチノコの血統として考えると理解しやすいかもしれません。

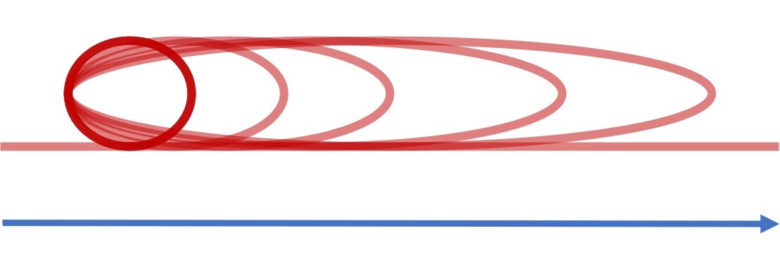

また、前章で考察した「ループの安定」については、次のように図示することができます。

「初回」こそ干渉の影響を受けて不安定な環を作りますが、その後は環を形成する理由(因果関係)が収束し、ループが安定化します。

次章では、ドラえもんの時間理論からは少し離れますが、状態時間と絶対時間の観点から、現実におけるタイムトラベルの可能性について考察しています。

「状態時間」であれば、現実でも遡ることは可能

この観点からすると、われわれは「時間」を感知しているのではなく、単に「状態」を感知しているのに過ぎない。例えば、自分が江戸時代にタイムスリップした、と感じるのは、風景が江戸時代風であり、暦が「天保元年」などを示しているという状態を感知したためである。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

よって我々は「変化していく状態」のことを「時間」として認識している。モデル化すると、この世界は「現在の状態(入力)」→「変換(関数)」→「未来の状態(出力)」の繰り返しであり、我々はその産物を見て時間を認識しているが、何回の変換の結果そうなったか、という絶対時間を感じてはいない。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

絶対時間は観測できない(観測者も状態の一部として変化するため)。ゆえにその正体は不明である(直列的or並列的な進行)。しかし、時間遡行の実現には、絶対時間を操作する必要はなく、現在の状態に逆関数を掛ければこと足りる(これにより状態時間が戻る。ただし、絶対時間的には未来である)。

— 大野 駿太郎 (@doraneko_b1f) 2017年11月11日

我々は「時間」の本質を知覚しているわけではなく、あくまで時計(あるいは、他の状態を示す何か)を見て判断しているに過ぎません。

そのため、「状態」をいじる方法さえ考え付けば、比較的容易にタイムトラベルは実現できる可能性があります。

具体的には、過去の状態を保存しておいて、それを再現すると、過去にトラベルすることができます。

逆に未来の状態を予想して、それを実現すると未来へ行くことができるのです。

藤子・F・不二雄青年短編集における時間理論

藤子・F・不二雄先生の青年短編集まで手を伸ばすと、「親殺し」を発生させた話(『自分会議』:タイムマシンで子供時代の自分を連れてきたら、その子が自殺してしまい、それと同時に現在の自分も消える)や、

「念じる」ことで自分がタイムマシンを発明した世界線の「閉じたループ」に突入する話(『あいつのタイムマシン』)、という、ここでの議論そのものみたいな話もあります。

まとめ

話題がフラフラとしましたが、ドラえもん世界の時間理論は以下のようにまとめることができます。

- 過去・未来に干渉することは可能であり、「親殺し」は生じうる

- ただし、現在からの干渉が、すでにその後の因果に組み込まれている可能性がある

- 干渉の結果生じる「ループ」は、繰り返しの中で安定状態に収束する。

Comments