基底細胞癌(Basal Cell Carcinoma:BCC)は皮膚上皮の基底細胞から発生する悪性腫瘍です。

この記事では、結節(潰瘍)型、表在型、斑状強皮型(モルフェア型)などの基底細胞癌の病型分類を紹介し、それぞれに対する治療方針について解説します。

BCCの疾患概念

皮膚上皮の基底細胞から発生する腫瘍。

初期は色素沈着を伴うわずかに隆起した腫瘤として生じ、進行すると中央に潰瘍を伴った黒色病変を呈する。

発育は緩徐であり、遠隔転移することは少ない[1]。

BCCの病型分類

結節(潰瘍)型

BCCの50~79%を占め最も多い[2]。

硬い黒色小結節が融合した外観で、表皮に毛細血管拡張を伴う。しばしば中央が潰瘍化する[3]。

表在型

BCCの15%以上を占め2番目に多い[2]。

体幹に後発し、紅色~黒褐色の扁平隆起性浸潤局面を形成し、徐々に外方へ拡大する[3]。

斑状強皮型(モルフェア型)

BCCの5~10%を占める。

モルフェア(限局性強皮症の1病型。中年の体幹に好発する類円形の硬化病変で、中心部は象牙色で光沢を有する[3])に似ていることからモルフェア型とも呼ばれる[2]。

楕円形の浸潤局面で中央がやや萎縮する[3]。

高リスク組織型

この他にも硬化型、浸潤型、微小結節型等があり、これらに斑状強皮型(モルフェア型)を加えたものを高リスク組織型とする[4]。

BCCの疫学

BCCは最も一般的な悪性腫瘍である[2]。

男性に多く見られ、加齢によって発症率が上昇するが、近年のアメリカの調査では40歳未満(特に女性)の患者が増えてきている[2]。

下眼瞼が圧倒的に多い[1]。

BCCのリスク因子

紫外線

最も重要な原因であり、幼年・青年期の紫外線暴露が後のBCC発症リスクを高めるというエビデンスが存在する[2]。

また、肌の白さとBCCの間には正の相関がある[2]とされているが、日本のデータは少なく、BCC発症予防のみを目的とした紫外線防御を強く推奨するだけの疫学的根拠は乏しい[4]。

ヒ素

ヒ素の混入した水・ヒ素を含む投薬はBCCのリスクを高めるとされている[2]。

免疫抑制状態

臓器移植後の免疫抑制状態では、BCCをはじめとした非メラノーマ癌(NMSC: Non-Melanoma Skin Cancer)を生じやすくなる(最も発症しやすくなるのは有棘細胞癌である)[2]。

放射線

NMSC以外の理由で放射線治療を受けた患者では、BCCの相対危険度は2.3となったという報告がある[2]。

遺伝子疾患

母斑性基底細胞癌症候群が一般的であり、何百ものBCCやその他の異常増殖が多発する[2]。

BCCの診断

ダーモスコピー

主に鑑別診断の目的で用いられる[2]。

- 潰瘍化

- 灰青色類円形大型胞巣

- 多発灰青色小球

- 多発葉状領域

- 車軸状領域

- 樹枝状血管

のいずれかの所見が1つでもあれば、93~100%の確率でBCCであるという報告があり、非常に有益である[4]。

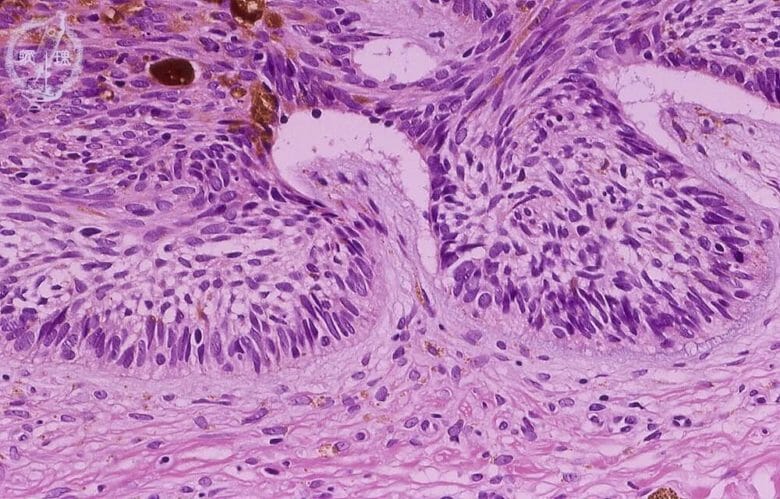

病理診断

生検はBCCを確定診断し治療法を決定する唯一の方法である[2]とされているが、日本のガイドラインでは、ダーモスコピーによって診断を確定できない場合のみ生検を行うことが推奨されている[4]。

主な病理像として、異型性の低い細胞(大きな楕円形の核・乏しい細胞質)、柵状配列、周囲結合組織の増殖、腫瘍胞巣と周囲結合組織との間の裂隙、間質内に浸潤したメラノファージがある[3]。

BCCの治療

手術が治療の第一選択として強く推奨される。

一般には、腫瘍辺縁から4mmのマージンを開けて切除すると高い完全切除率を期待できるが、高リスク部位(眼瞼周囲など)では5~10mmの切除マージンが求められる。

また、切除は皮下脂肪組織を十分含めて行うことが推奨される。高リスク組織型では、より広い切除マージン、深部までの切除、凍結切片による術中迅速病理診断(断端陽性の場合は再切除または放射線治療)が必要となる[4]。

その他の治療法として、

- 放射線治療

- 5-FU軟膏(低リスク部位の表在型)

- 凍結療法(結節型・表在型)

- 光線力学的療法(PDT)(結節型・表在型)

- イミキモド外用(表在型)

などがある[2,4]。

参考文献

[1] 木下茂(監)「標準眼科学<第13版>」(2016)医学書院.

[2] Marzuka AG, Book SE. Basal Cell Carcinoma: Pathogenesis, Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Histo-pathology, and Management. Yale J Biol and Med 2015; 88: 167-179.

[3] 清水宏「あたらしい皮膚科学<第2版>」(2011)中山書店.

[4] 日本皮膚科学会,日本皮膚悪性腫瘍学会(編)「科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン(第2版)」(2015)金原出版.

Comments